站起来!走向奇迹 |仁慈护理点亮折翼女孩的逐光之路

盛夏的末尾被雨水浸湿,10岁的晓萱(化名)数着窗台上跳跃的水滴,期盼着开学的日子。妈妈买来的新书包已经装好了文具,她没事就在客厅到卧室的路上演练走进校门的那一刻。谁能想到,一年多前,这个爱笑的女孩还被医生判定 “可能永远无法站立”?

今天,我们想和你聊聊晓萱的故事—— 一个关于破碎后重建、绝望中生长的故事,也是我们脊柱外科护理团队与生命并肩作战的日常。

一场意外 遮住了太阳

△住院康复中的晓萱。

故事的开端,是一个寻常的午后。放学路上的晓萱像只快乐的小鸟,蹦跳着奔向家的方向,直到一声尖锐的刹车声划破天际。

经过紧张的急救,晓萱脱离了生命危险,可躺在病床上的9岁女孩,四肢像灌了铅一样沉重,连抬手擦眼泪都做不到。“脊髓损伤”的诊断报告,让爸爸妈妈慌了神。家人们带着晓萱的医学影像走遍了北京上海多家医院,大多数专家们都认为:“孩子以后很难站起来了。”

然而,仁慈脊柱外科的专家团队看着稚嫩的小女孩,却始终相信生命总有奇迹。尚军主任反复征求家长的意见:“不要小看孩子的生命力,我们认为通过手术治疗,晓萱还是很有希望的。”最终,孩子的家长看到仁慈骨科案例墙上一个个充满说服力的故事,下定决心要为孩子搏一搏!

手术的过程精细且充满危险。如果说脊柱是人体中的“信息高速公路”,晓萱的手术就是要在一条已经支离破碎的路面上重新开辟一条通道,而且不能损坏幸存的神经组织,这个过程被称为“刀尖上的舞蹈”。而在仁慈脊柱外科团队丰富的经验和数智化导航的精确辅助下,手术顺利完成。

众人提灯 点亮站起来的勇气

△腿部康复

△手部康复

△协调康复

“修路”的工作完成了,更关键的是能不能顺利“通车”,脊柱脊髓损伤的术后康复效果,将直接决定晓萱还能不能站起来。而这条曲折的小路布满了荆棘,对于9岁的小女孩来说,太难了。

“我是不是永远都站不起来了?” 一次练习坐起时,晓萱试了很多次都没能成功,她趴在床上哭出了声,小小的肩膀止不住地发抖。旁边的妈妈红着眼圈,却只能一遍遍地说 “加油”。护理团队看在眼里,急在心里。脊髓损伤的康复,从来不止是骨骼与肌肉的修复,更是心理堤坝的重建。

晓萱在本科室住院期间四肢无法动弹,还要承受脊髓损伤带来的疼痛,每天护士按时给晓萱进行止疼液体和营养神经液体的输入,还时不时和晓萱讲外面新发生的好玩的事情,每次换药时,她会给晓萱讲 “隔壁床的哥哥用助行器走了10 步”“新闻里的姐姐坐着轮椅也考上了重点中学”,晓萱听着这些故事,紧皱的眉毛得以舒展。晓萱也慢慢配合康复功能锻炼了。康复师调整训练方案时,我们也会陪着晓萱一点点试 —— 从每天 3 次、每次 5 分钟的 “靠墙站立练习” 开始,到用弹力带做肢体拉伸,再到借助助行器迈出第一步。

运动是医药 陪伴是动力

后来晓萱的手部慢慢能动了,护士们准备了小球球,晓萱每天都会练习抓小球球的运动,增强手部力量。“加速康复”从来不是一句口号。我们根据晓萱的恢复情况,制定了“运动康复计划表”,每天早晚两次肢体活动训练,配合呼吸调节;每天一次坐位平衡训练,轻度的上肢肢体力量训练,比如用小球锻炼手部抓握,然后再练辅助行器和抓窗沿,最后能从扶着床沿到拄着助行器行走。

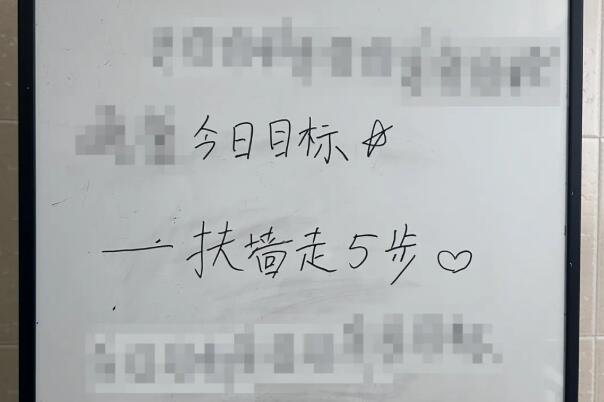

护士长总说:“对这些孩子来说,我们多一分耐心,他们就多一分坚持的理由。”于是,护士站的白板上多了一行字:“晓萱今日目标:扶墙走5步";夜班护士会在凌晨查房时,悄悄帮她调整一下被压麻的腿;连保洁阿姨路过病房,都会笑着说“晓萱今天气色更好啦”。

就这样,从“能坐10分钟”到“扶着助行器走1米”,从“脱离助行器站30秒”到“自己能慢慢走5米”,经过一年的持续训练,现在的晓萱能跑能跳,每一个微小的进步,都像在废墟上种出的向阳花。现在的她,正奔向更亮的未来。

△下肢能跑能跳。

△上肢灵活有力。

每一个与命运较劲的生命,都值得被温柔守护。在仁慈医院脊柱外科,这样的故事每天都在发生—— 我们不仅是疾病的治疗者,更是勇气的传递者。

愿每一个逐光的人,都能被世界温柔接住。而我们,会一直在这里,做你最坚实的后盾。

- 上一篇:数码跃动 纸笔传情 | 仁慈护理 用无声的爱唱响健康之歌

- 下一篇:没有了

专家门诊

专家门诊 诊室分布

诊室分布 预约挂号

预约挂号 体检须知

体检须知 就诊流程

就诊流程 医保政策

医保政策 报销流程

报销流程 病种收费

病种收费 优先服务

优先服务 纠纷处理

纠纷处理 医院地图

医院地图 医院院报

医院院报