艺术与医学的融合:重塑医学的温度与高度

ἡ ἰητρικὴ ἐστὶν ἡ τῶν τεχνῶν ἀρίστη “医学是最崇高的艺术。”

——《论医术》,希波克拉底.

2024年,国家卫生健康委、教育部、国家中医药局、国家疾控局四部委联合印发《医学人文关怀提升行动方案(2024-2027年)》,为全国医疗机构深化人文关怀提供了明确指引。在这一背景下,北京协和医学院医学人文发展研究院于2024年底正式成立。中国医学科学院北京协和医学院党委书记邓海华亲任医学人文发展研究院院长。邓海华表示,研究院的成立既是对协和“尊科学济人道”百年人文传统的赓续传承,也是响应“健康中国2030”战略号召的重要举措。该研究院下设七个部,分别为:思政与人文建设研究部、医学人文学科建设研究部、临床人文研究部、护理人文研究部、医学与艺术融合研究部、人工智能人文研究部、事业发展宣传部。

△中国医学科学院北京协和医学院党委书记、医学人文发展研究院院长邓海华在人文发展研究院揭牌活动上讲话。

9月13-14日,医学人文发展研究院工作研讨会在京举办。会上,邓海华为研究院七个研究部的部长、副部长以及工作人员颁发聘书。徐州仁慈医院作为全国非公医疗机构的唯一代表应邀出席,理事长、院长宗亚力受聘“医学与艺术融合研究部”副部长,党委委员、院办公室主任崔煦受聘秘书处联络员。在全国一流医学人文平台上的重磅亮相,也意味着非公医疗不仅在医疗技术上胜任我国医疗服务体系的重要组成部分,也在医学人文、医学美学、医学哲学等层面展现出日益重要的影响力。

△参与本次活动的嘉宾合影。

△徐州仁慈医院院长宗亚力与院长办公室主任崔煦受聘。

在邓海华带领下,哈尔滨医科大学尹梅教授等多位专家代表共同参与“百院行”活动启动环节,“百院行”示范活动医学人文关怀提升暨医院文化建设活动正式拉开帷幕。

△北京协和医学院医学人文发展研究院“百院行”示范活动启动仪式。

以治病为中心→以人民健康为中心

从人文关怀的深度理解“健康”

“过去人们要看全国顶级专家,必须往大城市跑,往北上广聚,而人工智能将把最高端的人才和技术直接送到患者家门口。”宗亚力认为,随着第四次工业革命的发生,经历了IT时代向DT时代的转型,我们正在迈进“AI时代”,医疗技术在空间上的壁垒进一步被破除,各地各类医疗机构在技术层面上将逐渐均等化、同质化。与此同时,随着经济社会的不断发展,人民群众对美好生活的向往也有了更加丰富的内涵。健康服务“供需两端”共同变化下,医疗机构的核心竞争力将切换至人文理念提升和疗愈场景构建。因此,从人文关怀的深度来理解“从以治病为中心向以人民健康为中心”,已从治疗具体的病到“治未病”乃至关注生命全周期、健康全过程,探索体验生命健康,这将是一个超越技术发展、触及灵魂深处,考验各地各类医院办医理念和人文素养的关键挑战。

△徐州仁慈医院理事长、院长宗亚力在北京协和医学院医学人文发展研究院成立大会上应邀作主题发言。

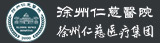

在北京协和医学院医学人文发展研究院成立大会上,宗亚力携徐州仁慈医院情景剧《燕归来》主创团队应邀出席。《燕归来》作为全国医学人文教育教学与演讲竞赛中唯一特等奖作品,在协和百年礼堂的舞台上精彩呈现,一举打动全场。最难能可贵的是,全体演员都是来自一线的医务工作者,他们用医疗技术服务患者,又把对医学人文的理解融入节目,让医务工作者受到陶冶和感染的同时,也向患者和社会传递了医学的温度,是一次成功的“医学与艺术融合”的探索。

△《燕归来》在协和医学院百年礼堂精彩出演。

从技术到技艺

在一砖一瓦上镌刻“医者仁心”

古罗马著名医学家盖仑曾说:“医学既是一门博深的科学,又是一门伟大的艺术。”护理学创始人南丁格尔则认为,医学是“最精细的艺术”,需要应用人文科学知识使患者达到最佳身心状态。而在艺术史上,从达·芬奇的《维特鲁威人》到伦勃朗的《杜普教授的解剖课》,无数艺术作品记录了医学的发展与成就。这些作品不仅是艺术的瑰宝,也是医学发展的重要见证。

医学与艺术的融合,在21世纪的具象体现就花园般的庭院,艺术感的建筑,智慧级的医疗,人文性的服务。徐州仁慈医院以智慧医院建设为抓手,奋力打造“全国体验感最好的医院”,成为全国2.7万家非公医疗机构中唯一达标“智慧医疗六级”的标杆。按照“统一数据管理、智能决策支持”标准,医院内部流程(如缴费、取药、预约、信息调取等)实现高度自动化、智能化,每一个环节、每一个节点都与患者的感受紧紧相扣,让数据多跑路、患者少跑路,医生能够把更多精力投入到与患者的沟通与关怀中,最终实现“科技有温度”,让医疗变得更具象、更生动、更富有人文关怀。

△徐州仁慈医院急诊大厅:结合医疗、智慧与人文关怀的综合疗愈空间。

△徐州仁慈医院打造“一站式”智慧导诊系统。

“技术的事情交给技术,关爱的空间留给关爱。”近年来,徐州仁慈医院秉持“外科手术微创化,微创手术智能化”技术路线,在苏皖鲁豫省际交界地区、江苏省率先引进多种智能医疗设备,骨科机器人可实施的关节置换、脊柱矫正、创伤救治及多种骨病治疗手术,均已在这里投入实际使用,实现了骨科全亚专科、全场景覆盖,开创了我国骨科微创机器人应用引领新局面。

△徐州仁慈医院利用骨科机器人、计算机导航、大数据AI等智能医疗系统为患者提供健康服务。

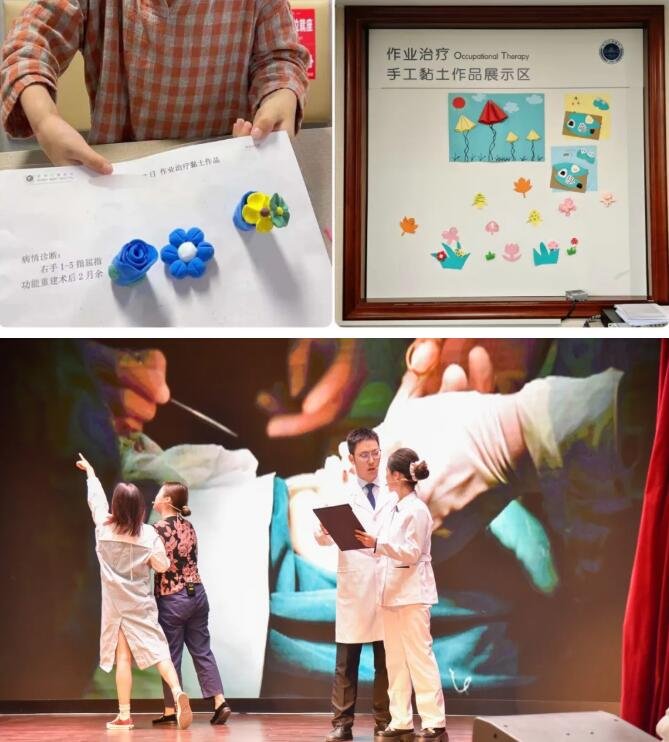

假山流水映园林,书画音乐抚人心,徐州仁慈医院用实践证明,当医学与艺术融合,医院环境本身也可以形成一味良药,具有疗愈的力量。建筑、园林、灯光、音乐、气味等元素的合理调用,甚至一蔬一食、一枕一褥,都从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉全方位为患者营造温馨舒适的疗愈空间,有效缓解焦虑,调动正面情绪,从而促进患者感受到身与心的双重疗愈。

△徐州仁慈医院·三级甲等医院·徐州医科大学临床学院·徐州体育医院·区域骨科与显微修复重建外科医疗中心建设单位。

2018年,徐州仁慈医院在首届中国最美医院评选中脱颖而出,荣获“中国最美医院”称号,成为江苏省唯一入围的民营医院。

2025年,徐州仁慈医院荣获“全国文明单位”称号,医院在组织管理、道德风尚、精神文化、遵纪守法、内外环境、业务水平等六大维度得到国家级荣誉的高度认可。

△医院里吹来大山的气息:医院傍山而建,毗邻五山公园,占地总面积120亩,已经建成的一期、二期建筑总面积近10万平方米,三期已完成工程设计。

△花园里回响音乐的旋律:四季总有各种绿植翠艳搭配、错落有致,假山上水流声伴着轻柔的音乐,让患者浸润在诗情画意之中。

△走廊里飘过爱意的清香:在一天中的不同时段,不同风格的背景音乐与香氛相遇相随,为患者献上多种感官的复合体验。深呼吸,鼻腔里的味道同样能安抚精神。

△夜空中勾勒艺术的轮廓:医院外立面照明通过智能控制,与日出日落每日同步,充满欧式风格的建筑群落,传递着安定而温暖的力量,每当夜幕降临,便成为城市中最亮眼的那道“光”。

△艺术地塑造健康的模样:指导患者通过绘画、黏土手工等训练,既促进手部功能恢复,又缓解心理压力;组织情景剧表演,帮助患者在角色扮演中释放情绪;与专业机构合作,在疼痛科、康复科等科室开展音乐辅助治疗。

从技艺到艺术

在聆听与共情中体现“审美力”

建设一座美丽的医院,只是医学与艺术融合的第一步。更关键的因素,是人。

艺术是人类建造以抚慰心灵痛苦的家园。著名艺术家蒋勋先生提出“审美力是核心竞争力”:在物质丰盛的时代,当技术逐渐趋同,人与人、行业与行业之间真正能拉开差距的,不再是单一的技术,而是感受、品味、共情与创造的能力——即审美力。这种能力关乎生命的品质、人性的温度与创新的源泉。

将这一洞见投射到医学领域,我们会发现,医生学习艺术、培养审美,绝非附庸风雅的闲笔,而是回归医学本源的必然要求,是塑造未来卓越医生的关键路径。审美是“看见整体的人”,而非将人视为一个“出了故障的生物机器”,专注于修复某个器官或指标。艺术讲求整体性思维——一幅画的美,不在于单一色彩的艳丽,而在于所有色彩、线条、构图共同营造的和谐。同样,一个人的健康,也不仅仅是各项生化指标的正常,更是身、心、灵以及与周围环境的和谐统一。学习艺术,能训练医生整体性地观察和感知患者。他看到的不仅是一个疾病患者,更是一个因疾病而焦虑、家庭角色缺失、对未来充满恐惧的完整的生命。同时,艺术审美也是沟通、共情与疗愈的桥梁,情感的隔阂与语言的冰冷造成医患沟通困境,而审美则是人类共通的情感语言。文学、戏剧、电影等叙事艺术,是他人生命的模拟器。通过沉浸于这些作品,医生能走进无数种不同的人生、情感与困境,从而更能理解患者的恐惧、无助与希望。这种深度的共情,是建立信任、实现有效沟通的基础。

△徐州仁慈医院医务工作者利用业余时间排练戏剧、舞蹈等作品,以艺术的形式感悟人生、感悟事业。

当医学与艺术融合,我们追求的是更高层次的秩序与和谐。

对医学事业而言,这标志着从“生物医学模式”向“生物-心理-社会医学模式”的真正深化。它让医学不再是冷冰冰的技术应用,而成为一门充满人文关怀与生命温度的艺术。一个拥有审美力的医生,他开的处方里,除了药物,可能还有对患者生活方式的美的建议,一句抚慰心灵的诗歌,或一个充满希望的眼神。

对医生自身而言,艺术是重要的自我疗愈。面对生死、压力与负面情绪,艺术提供了一个宣泄出口和心灵栖息地,能有效预防职业倦怠,让医生成为一个更完整、更幸福的人。

“只有当我们的医护人员认同人文理念、热爱这个岗位、热爱这份事业的时候,才能生发出对患者发自内心的关爱和共情,才会去主动提升审美力,从更高的站位上去服务患者、服务社会。”宗亚力表示,把抽象的“美”转换为患者真切的“就医体验”,将是未来优秀医者比拼“审美力”的必考题。

△徐州仁慈医院举行多种职工文化活动。

△国家级职工书屋+高标准空中健身房,宜动宜静,皆为文化。

徐州仁慈医院高度重视医护人员人文素养的提升:积极开拓院校合作,定期举办医学人文讲座,邀请艺术界人士来院交流;组织医护人员参观艺术展览和异业活动,培养审美能力和观察力;开设医学叙事写作3.0工作坊,鼓励用文字记录行医感悟。针对新员工、新晋管理人员等不同层级序列的员工,定制内训课程进行培训。

△徐州仁慈医院职工读书会。

“医术之精湛和人文之厚重在医疗机构中应当融汇共生。”宗亚力在强调文化建设时始终这样强调。近年来,徐州仁慈医院在人文品牌建设方面笃行不辍,以“四个一”项目形成人文亮点——一本书、一首歌、一部微电影和一台文艺汇报演出。

△《医路芳华——致敬仁慈医院走过的二十年》,中国协和医科大学出版社出版,2021年荣登由中国医师协会、白求恩精神研究会、中华出版促进会共同举办的“中国医学人文好书榜”。

△院歌《仁慈之爱》,“怀揣你的梦想,追逐医路芬芳;仁义留在心底,慈爱指尖流淌……”歌颂和讲述每一天发生在这里的仁慈故事。

△微电影《花折伞》,以徐州仁慈医院为取景地、以医务人员为人物原型创作,向社会传递出互助关爱的精神,2022年荣获第九届亚洲微电影艺术节“优秀编剧奖”和“最佳旅游作品”两项大奖。

△“医心向党·仁慈之爱”徐州仁慈医院庆祝建党100周年文艺晚会,演职人员全部来自医院的医务工作岗位,在保证一线工作的前提下,经过半年多的准备,为党的生日献上了一台精彩纷呈的歌舞演出,展现了当代医务工作者的精神风貌。

这些文化建设举措形成了独具特色的“仁慈模式”,使医院不仅成为治病救人的场所,更成为传播人文精神、践行医学与艺术融合的重要平台。

从当下到未来

在历史的尺度上传承社会财富

自2000年以“仁慈”为名立院以来,创始人团队就一致认为,形成一组围绕“仁爱 慈心 善行 济世”的价值观、培育一个兼具医学专业与人文素养的高水平团队、探索一套将“医者仁心”有效转化为医疗实践的路径,将是这家医院能够为社会做出的最大贡献之一。

“中华医学史辉煌璀璨,闪闪发光的不仅是数千年积累下来的药方、技术,更是每一代医者都恪守、传承的医者仁心,这个过程中并不分公立还是私立。西方医学界同理,大批私立非营利性医院占据着全球最佳医院的榜单,无论是医疗技术还是制度文化都走在人类医学的前沿。”宗亚力表示,全社会对健康的理解,医疗健康全行业对人文关怀的实践,都是一个国家、一个时代的宝贵财富。从这一意义上来说,徐州仁慈医院有强烈意愿、也始终奋力践行医学人文精神,将为人民健康服务的理念化为全社会的财富并代代传承。

而这一任务的实现路径,便是党建引领。

走进徐州仁慈医院,浓厚的红色文化与艺术氛围交相辉映,一张张荣誉证书、一个个感人故事,正静静诉说着这家医院党建与医学、人文和艺术融合的丰硕成果。

在徐州仁慈医院,党建不仅是引领发展的旗帜,更是一种融入血脉的温暖力量。近年来,医院以党建为引领,以文化为根基,将医学人文与艺术融入医疗服务每个环节,走出一条独具特色的民营医院发展之路。

△2025年国庆节,徐州仁慈医院党委组织升国旗·重温入党誓词·纪念“政治生日”系列活动。

在徐州仁慈医院的院区,占地1964.18平方米的党建文化阵地格外引人注目。医院精心打造“一个中心+三个阵地”的党建文化体系,营造了浓厚的红色艺术氛围。

△石荣剑示范性劳模创新工作室团队成员正在承接国家骨科与运动康复临床医学研究中心“科技志愿服务行”五地联动活动。

“一个中心”即石荣剑示范性劳模创新工作室,这个于2021年底被徐州市总工会评为“徐州市示范性劳模创新工作室”的平台,成为医院党员教育培训的重要基地。

△徐州仁慈医院党委组织党员代表赴萧宿铜灵边区革命烈士陵园开展主题活动。

△徐州仁慈医院党委组织党员、退役军人、军属及运动医学专家赴王杰部队见学义诊。

“三个阵地”则包括三个支部书记谈心室、党建文化长廊、党建文化角、党建文化广场以及党员活动室……这些阵地让医院员工和就医患者能够“沉浸式”感受医院特有的和谐氛围和深厚的文化底蕴。在这种片文化沃土之上现已成长有省五一劳动奖章1人、省劳模2人、市劳模1人、区劳模1人,形成了一支高素质的基层党员干部队伍。

△徐州仁慈医院为经开区企业职工提供健康服务。

同时,在“党建带工建”原则指导下,徐州仁慈医院工会工作同样开展得有声有色,不仅在院内开展一系列关爱职工、创优争先活动,还发挥三甲医院社会职能,为徐州经开区多家企业职工提供健康科普和医疗保障。医院先后获得“全国模范职工之家”、国家级“职工书屋示范点”,江苏省“五一劳动奖章”、江苏省“平安示范医院”、江苏省“三争创两提升”示范单位等荣誉。

△徐州仁慈医院副院长、工会主席时念文作为中国工会第十八次全国代表大会代表,在人民大会堂出席会议。

徐州仁慈医院党委与理事会协同推进,创新打造 “党建+”模式,推动党建与业务同频共振:在“党建+阵地建设”方面,三个支部筑牢“红色堡垒”,设立支部书记谈心室,让组织生活“亮”起来;在“党建+管理创新”方面,党委联动上级党组织与理事会共开组织生活会,主要领导全程参与,让党建引领“实”起来;在“党建+人文关怀”方面,医院践行“爱”的核心价值观——爱患者、爱员工、爱社会,让医疗服务“暖”起来。

“仁慈”究竟要成为一家怎样的医院?我们要成为一名什么样的医者?或许,这组问题的答案,不在制度条文中,也不在口号里,而在每一位“仁慈人”身上。宗亚力认为,医学从来都不是冷冰冰的技术堆砌,它一半是科学,一半是艺术。幸福不是寻来的,而是换来的。当每一位医者以自身的价值与能力,以精湛的医术与真诚的服务,以艺术的方式创造性地回馈每一位患者——那一刻,我们不仅治愈了他人的病痛,也获得了属于医者的最大幸福与满足。这,便是“仁慈”的意义。

专家门诊

专家门诊 诊室分布

诊室分布 预约挂号

预约挂号 体检须知

体检须知 就诊流程

就诊流程 医保政策

医保政策 报销流程

报销流程 病种收费

病种收费 优先服务

优先服务 纠纷处理

纠纷处理 医院地图

医院地图 医院院报

医院院报